11.02.2024

Von Argentinien lernen

Der Inflationsschub nach der COVID-Krise war ein Warnschuss bezüglich der Gefahren einer enthemmten staatlichen Defizitpolitik. Die neue «Fiskaltheorie des Preisniveaus» erklärt einleuchtend, wie die Haushaltsdefizite und die Glaubwürdigkeit von Staaten letztlich für die Inflation verantwortlich sind. Der tiefe Fall Argentiniens sollte für reiche westliche Länder in Sachen Haushaltsführung ein abschreckendes Beispiel sein, nicht ein Vorbild.

vonPeter Frech

Fondsmanager

„Argentinien ist ein empirischer Beweis dafür, dass unabhängig davon, wie reich man sein mag, wie viel man an natürlichen Ressourcen besitzt, wie gut ausgebildet die Bevölkerung ist oder wie viele Goldbarren man in der Zentralbank hat – wenn Maßnahmen ergriffen werden, die das freie Funktionieren der Märkte, den Wettbewerb, die Preissysteme, den Handel und das Privateigentum behindern, ist das einzig mögliche Schicksal die Armut.“

Die Rede des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei sorgte am World Economic Forum in Davos für einiges Aufsehen. Sein feuriger Appell für eine freie Marktwirtschaft unterschied sich vom üblichen WEF-Konsensus voll dröger Consultant-Phrasen. Der eine oder andere Zuhörer im Saal mag Milei innerlich sogar zugestimmt haben. Doch für alle ging es dann wieder mit dem Privatjet zurück in den Alltag als Teil der globalen Elite, wo man zweistellige Millionengehälter als Konzernchef oder Berater einstreicht und sich öffentlich gerne besorgt über Klimawandel und Vermögensungleichheit zeigt.

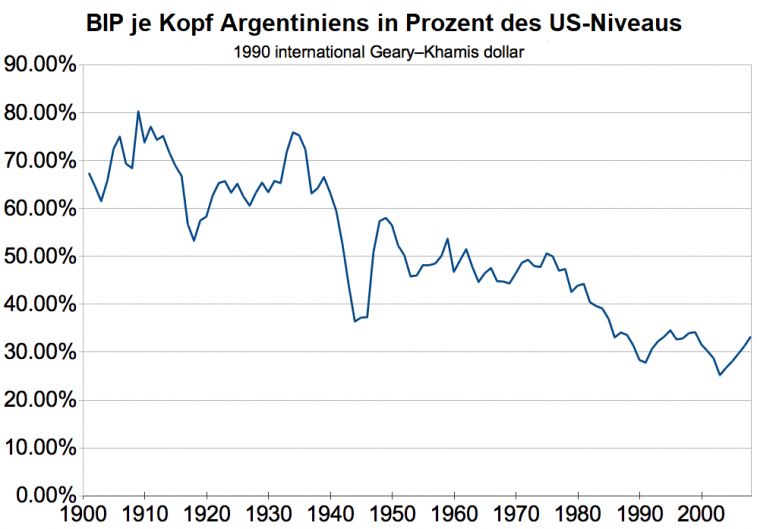

Argentinien ist aber tatsächlich ein Beweis dafür, wie auch aus einem reichen und mit Ressourcen gesegneten Land durch falsche Politik und immer wiederkehrende Hochinflation ein Schwellenland mit verbreiteter Armut werden kann. Im Jahr 1913 war Argentinien eines der zehn reichsten Länder der Welt. Das Bruttoinlandprodukt BIP je Einwohner lag etwa auf dem Niveau reicher europäischer Länder wie Deutschland und bei 80% des amerikanischen Stands. Im Laufe der nächsten 110 Jahre wurde Argentinien dann – relativ gesehen – immer ärmer. Augenfällig ist vor allem der Abstieg seit Ende der 1930er Jahre, als die lange Dominanz von Juan Peron begann. Zuerst als Minister in einer Militärdiktatur und danach als gewählter Präsident leitete Peron den Niedergang des Landes durch eine interventionistische Regierungspolitik ein. Heute beläuft sich das argentinische BIP je Kopf auf wenig mehr als 20% des US-Niveaus (siehe Grafik unten).

Die Grafik zeigt das Bruttoinlandprodukt Argentiniens je Einwohner im Vergleich zum Niveau der USA seit dem Jahr 1900. Aktuell liegt der Stand gemäss Jefferies bei etwas über 20% (Quelle: Wikipedia/Statistics on World Population/Jefferies)

Der lange Niedergang Argentiniens hat verschiedene Ursachen, immer wieder aber spielten Inflation und Staatspleiten eine Rolle. Insgesamt neun Mal hat das Land seit der Unabhängigkeit von Spanien seine Schulden nicht bedient, zuletzt im Jahr 2020.

Die spannende Frage ist: Gibt es da einen Zusammenhang? Ganz klar ja sagt die relativ neue „Fiskaltheorie des Preisniveaus“. Der US-Ökonom John Cochrane hat dazu nach mehrjähriger Vorarbeit ein neues Standardwerk publiziert. Das Buch ist ziemlich voll mit ausführlichen mathematischen Gleichungen und eignet sich leider nicht für das entspannte Schmökern zwischendurch.

Die Fiskaltheorie des Preisniveaus ist jedoch in ihrem Kern einfach erklärt: Die Preise passen sich so an, dass der reale Wert der Staatsschulden dem abgezinsten Wert der erwarteten Steuern abzüglich der Ausgaben entspricht. Inflation bricht aus, wenn die Menschen nicht erwarten, dass der Staat seine Schulden vollständig zurückzahlen kann. Oder etwas simpler formuliert: Wenn der Staat mehr von seinen Schuldscheinen verteilt, als er mit Steuern realistischerweise zurückholen kann, sinkt der Wert seiner Schuldscheine. Ähnlich wie bei einem Dorfkönig, der überall im Ort nur noch anschreiben lässt: irgendwann wachsen die Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit und seine Schuldscheine werden mit Discount gehandelt – sie werden inflationär.

Es handelt sich bei der Fiskaltheorie folglich um einen chartalistischen oder schuldenbasierten Ansatz der Geldtheorie. Geld hat einen Wert, weil es der Staat für Steuerzahlungen verlangt und es deshalb praktisch jeder braucht. Geld ist nicht einfach Papier, dem die einstige Golddeckung abhandengekommen ist und niemand hat es gemerkt. Weitere Ausführungen zum Ursprung des Geldes und wieso es keine historische Basis für metallbasierte Geldtheorien gibt, finden Sie hier.

Die Fiskaltheorie des Preisniveaus steht damit im Kontrast zu monetaristischen Theorien, nach denen die Inflation von der Entwicklung der Geldmenge abhängt sowie älteren keynesianischen Ansätzen, wonach Inflation ein Effekt von zu grosser Nachfrage bei tiefer Arbeitslosigkeit sein soll. Das Problem dieser beiden älteren Geldtheorien ist, dass sie viele historische Phänomene nicht hinreichend erklären können. Die Fiskaltheorie schliesst diese Lücken überzeugend.

Bei der Fiskaltheorie ist zentral, dass es keinen fundamentalen Unterschied zwischen Geldscheinen und Staatsanleihen gibt: Beides sind Schuldpapiere des Staates, Geldscheine sind einfach Schuldpapiere ohne Zins oder Fälligkeit. Deshalb ist für die Fiskaltheorie auch einleuchtend, wieso die lange Phase des «Quantitative Easing», kurz QE, nach der Finanzkrise von 2008 nicht zu Inflation führte: Die Notenbanken haben einfach die Fristigkeit der Staatsschulden und ihre Zinssätze beeinflusst, nicht jedoch Zweifel an der langfristigen Zahlungsfähigkeit ihrer Länder geweckt.

Die Ausweitung der Geldmenge nach 2008 führte nicht zu Inflation

Vertreter monetaristischer Theorien befürchteten dagegen eine grosse Inflationswelle, ausgelöst durch die rasche Ausweitung der Geldmengen, insbesondere der Geldmengenbasis der Zentralbanken. Nichts ist jedoch bis ins Pandemiejahr 2020 geschehen, weil auf der Fiskalseite eine glaubhafte Austeritätspolitik gefahren wurde. Auch die deutliche Ausweitung der Staatsverschuldung in den meisten Industrieländern, allen voran in Japan, führte nach 2008 nicht zu einem Anstieg der Inflation. Die Anleger und Bürger erachteten eine spätere Rückzahlung immer noch für möglich und glaubhaft.

Doch mit der COVID-Krise wendete sich das Blatt: Zur Kompensation für die verordneten Lockdown-Massnahmen wurde von staatlicher Seite überall grosszügig Geld verteilt, ob als Stimulus-Checks, Kurzarbeitszahlungen oder Direktvergütungen für Firmen. Der entscheidende Punkt dabei: Die Staaten stellten nie in Aussicht, die Geldschwemme später wieder durch Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen zu kompensieren. Im Gegenteil: Auf den Geschmack am «konsequenzenlosen» Geldverteilen gekommen, stockten die meisten Länder im Zuge der Pandemie auch die Ausgaben für ihre Lieblingsprojekte wie zum Beispiel die grüne Energiewende auf.

Es war damit ein klassischer «Helicopter Drop», ein Ausdruck, den der Ökonom Milton Friedman 1969 prägte: Der Staat lässt zur Inflationserzeugung mittels Helikoptern Geldscheine in die Bevölkerung regnen. Soweit deckt sich die auf COVID folgende Inflationswelle mit der monetaristischen Theorie Friedmans. Der entscheidende Punkt aus Sicht der Fiskaltheorie war jedoch, dass die Rückforderung des Geldsegens nie ein Thema war.

Ein einfaches Gedankenexperiment verdeutlicht den Unterschied: Wenn die Regierung ankündigt, morgen jedem Bürger als Stimulus eine Million aufs Konto zu buchen, darf man davon ausgehen, dass der Porsche-Händler schon heute ausverkauft sein wird. Das Preisniveau wird ebenso sprunghaft anziehen. Da müssen gar keine Geschichten von angeschlagenen Lieferketten bemüht werden. Die eingeschränkte Verfügbarkeit gewisser Güter kann niemals einen breiten Preisanstieg aller Güter auslösen – dies ist in der ökonomischen Theorie unbestritten, wird in der Praxis der Inflation aber immer wieder zwecks Sündenbock-Suche behauptet. Alternativ sind es auch die bösen Spekulanten oder die gierigen Lebensmittelhändler oder die masslosen Gewerkschaften, welche die Preise verschwörungsmässig nach oben treiben sollen. Dabei war es einfach der Staat, der zu viel von seinen Schuldscheinen namens Geld in Umlauf gebracht hatte.

Wenn die Regierung aber gleichzeitig verkündet, dass in sieben Tagen jeder wieder eine Million an Sondersteuern sofort bezahlen oder in den Knast wandern muss, darf man davon ausgehen, dass sich das Preisniveau nicht gross oder nur vorübergehend ändert. Diese Zukunftsperspektive ist bei der Fiskaltheorie zentral.

John Cochrane bringt ein für Aktionäre einleuchtendes Gleichnis dazu: Wenn der Staat einfach die Zahl seiner Schuldscheine verdoppelt, entspricht das einem Aktiensplit: Die Discounted Cashflows einer Firma verändern sich nicht durch die Verdoppelung der Aktienzahl, folglich halbiert sich der Wert einer Aktie – oder eben eines Euros oder Dollars.

Werden die erhöhten Fiskalausgaben dagegen mindestens zum Teil als Investment gesehen, welches die zukünftigen Steuereinnahmen des Staates erhöht, entspricht das Manöver einer Aktienkapitalerhöhung bei einem Unternehmen: Der Aktienkurs sinkt dann nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis, wie die Aktienzahl steigt.

Folglich besagt die Fiskaltheorie nicht einfach, dass ein hohes Fiskaldefizit im hier und jetzt automatisch zu mehr Inflation führen muss. Dasselbe gilt für einen hohen bestehenden Schuldenberg wie ihn etwa Japan oder Italien mit sich tragen. Entscheidend ist, was die Anleger hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung erwarten. Die Glaubwürdigkeit, welche sich Länder wie Bürger erarbeiten müssen, spielt eine zentrale Rolle. Ein Schuldner wie Argentinien hat auf Grund seiner Geschichte mehr Probleme, ein erhöhtes staatliches Defizit als nur als vorübergehenden Finanzengpass zu verkaufen. Normalerweise werden seine Schuldscheine sofort abgewertet.

Umso wichtiger sind jedoch mögliche Wendepunkte in Sachen Glaubwürdigkeit der Schuldner. John Cochrane verdeutlich dies zum Beispiel mit dem Verlauf des amerikanischen Bürgerkriegs von 1861-65. Damals wurden neben den bestehenden Dollar-Münzen aus Gold zur Kriegsfinanzierung auch Papier-Dollars eingeführt, die wegen ihrer grünen Rückseite «Greenbacks» genannt wurden. Bald einmal wurden die Papierdollars mit einem Abschlag zu den Golddollars gehandelt. Das spannende dabei: Die Schwankungen hingen vor allem mit dem militärischen Erfolg der Unionstruppen im Bürgerkrieg zusammen. Nach einer anfänglichen Serie von Niederlagen stieg der Abschlag für Greenbacks teils auf über 50%, um sich nach Siegen der Nordstaaten und damit besseren Aussichten auf eine vollwerte Rückzahlung wieder rasch zu erholen. Dasselbe liess sich umgekehrt in den Südstaaten beobachten. Nach der Niederlage bei Gettysburg verlor der Konföderierten-Dollar auf einen Schlag 20%. Je näher die Niederlage des Südens rückte, desto mehr verschwand er in der Hyperinflation.

Schwankungen der Geldmenge allein konnten diese massiven Bewegungen niemals erklären. Es war die schwindende Aussicht auf eine vollwertige Rückzahlung der Staatschulden, welche die Inflation herbeiführte.

Ähnliches liess sich auch im Kriegsverlauf der beiden Weltkriege beobachten. Cochrane zitiert ausführlich aus einem Werk des Ökonomen Thomas Sargent, welcher das Ende von vier grossen Hyperinflationen der Zwischenkriegszeit untersuchte, unter anderem auch derjenigen in Deutschland. Für die Stabilisierung der Währung war zentral, dass die Staatsfinanzen Deutschlands durch einen Teilerlass der gewaltigen Reparationszahlungen wieder auf ein solides Fundament gestellt wurden. Auf der anderen Seite führte die verminderte Aussicht auf Reparationen zu einer starken Abwertung des französischen Franc, weil sich die Fiskalaussichten der ebenso überschuldeten Siegermacht Frankreich auf einen Schlag verschlechterten. Monetaristische und Keynesianische Theorien können diese Phänomene nicht erklären, die Fiskaltheorie jedoch schon.

Konklusion für Investoren

Die Glaubwürdigkeit eines Schuldners ist für den Wert seiner Schuldscheine zentral. Dies gilt auch für Staaten – und eben nicht nur für ihre Anleihen, sondern auch für den Wert ihrer Währungen, die nichts anderes als unverzinste Anleihen ohne Fälligkeitsdatum sind.

Die grosse Gefahr unserer Tage ist, dass ehemals sehr glaubwürdige Staaten wie die USA, Deutschland oder Japan durch eine leichtsinnige Fiskalpolitik immer näher auf einen Kipp-Punkt zusteuern, an dem ihre Glaubwürdigkeit praktisch über Nacht verschwindet. Die COVID-Krise hat zu einer völlig enthemmten Ausgabenpolitik ohne Aussicht auf kompensatorische Steuererhöhungen geführt und damit einen ersten Inflationsschub ausgelöst.

Wird in der nächsten Krise weiter grosszügig Geld verteilt, droht ein noch grösserer Anstieg der Preisniveaus. Denn es sind mehr als zyklische Krisen oder Ausgabenprogramme, welche die Rückzahlungsfähigkeit der Staaten in Mitleidenschaft ziehen. Demographisch bedingte, anhaltende Defizite ohne Aussicht auf Besserung drohen im Hintergrund. Hinzu kommt die Gefahr eines anhaltenden kalten oder sogar heissen Kriegs mit Russland und China. Die Ausgangslage ist damit auch für die USA viel schlechter als etwa im Zweiten Weltkrieg, wo letztmals ähnlich grosse Defizite und Schuldenberge gefahren wurden wie heute. Denn damals Bestand ja die Aussicht auf ein siegreiches Kriegsende und einen nachfolgenden Produktivitätsschub samt Babyboom.

Aus dieser Optik halten wir auf längere Sicht Staatsanleihen und auch Cash weiterhin nicht für attraktive Anlagen, sondern bevorzugen Sachwerte wie Aktien, Rohstoffe und Gold. Wenn schon Anleihen, dann lieber von Staaten wie Mexiko oder Brasilien, welche vom Markt kein blindes Vertrauen geschenkt bekommen und entsprechend konservativ agieren und hohe Zinsen zahlen müssen. Selbst Argentinien könnte, sofern der neue Präsident Milei mit seinem radikalen Reformprogramm Erfolg hat, interessant werden. Bis dahin dient das Land aber nur als abschreckendes Beispiel für eine Politik, welche alle Probleme mit noch mehr Staatsausgaben zu lösen versucht.

Willst du mehr erfahren?

Wir bleiben auf dem Laufenden und informieren dich regelmässig zum Thema.